Diario di una sopravvissuta

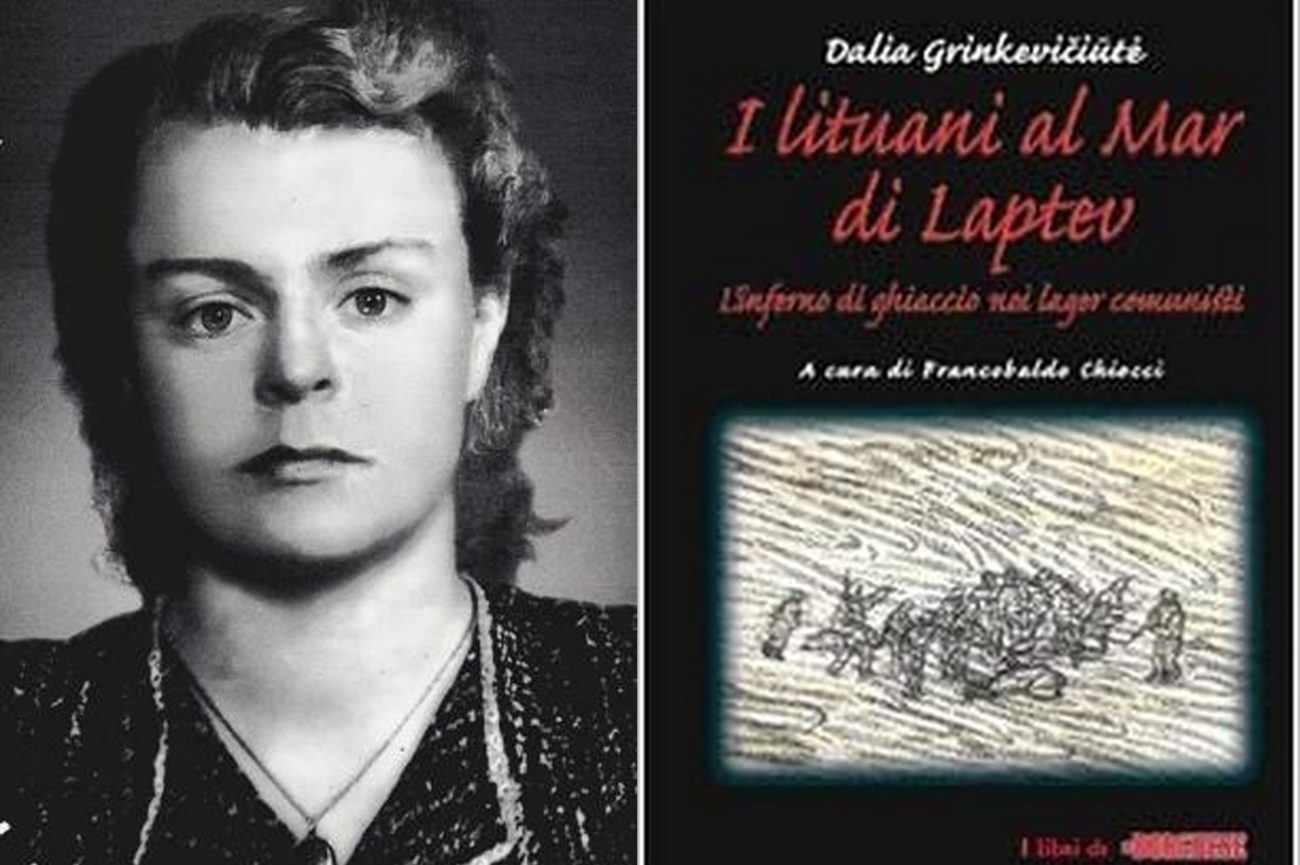

Il diario di Dalia Grinkevičiūtė, “I Lituani al Mar di Laptev” è testimonianza delle deportazioni del popolo baltico durante il periodo sovietico e delle sofferenze dei lituani durante l’occupazione da parte dell’URSS.

Marina Macrì

ITLIETUVIAI.IT

“…Sono le quattro e mezzo. Kaunas dorme ancora. Il convoglio di sessantatré vagoni si muove in silenzio portando millecinquecento lituani verso l’ignoto, in un luogo lontano e sconosciuto. Tutti hanno le lacrime agli occhi. Anche i bambini piangono, come se capissero anche loro. Poi silenziosi, fissano gli occhi nella città che si allontana e nelle immagini che iniziano a scorrere…”. Con queste parole inizia “I Lituani al Mar di Laptev”, diario che racconta le vicissitudini di Dalia Grinkevičiūtė. Nel 1941, quando fu deportata in Siberia con l’intera famiglia, aveva quattordici anni. Il suo destino, e quello della sua famiglia, è stato anche quello di centinaia di migliaia di suoi concittadini. Deportati dopo la prima occupazione sovietica avvenuta nel 1940.

Ci siamo imbattuti in questo libro diversi anni fa, dopo aver letto quello di Ruta Sepetys (tradotto in italiano con il titolo “Avevano Spento Anche La Luna”), anch’esso racconta le storie dei deportati lituani.

A differenza del volume della scrittrice lituano americana, quello di Dalia non è un romanzo, ma una cronaca reale, vissuta in prima persona, della tragedia che ha sconvolto la popolazione del paese baltico. È un pugno allo stomaco che racconta l’inenarrabile. La vita e la morte dei deportati nei gulag siberiani. Ma la storia di Dalia non è solo questo.

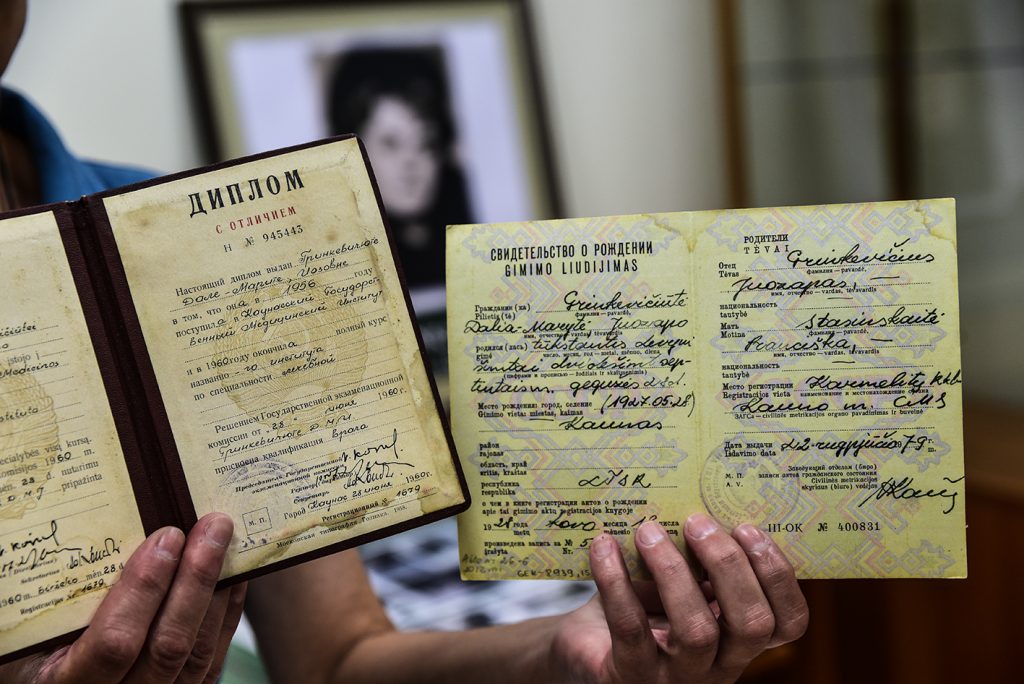

Il libro di articola in due parti. La prima è il diario scritto da Dalia che lei elaborò dopo essere riuscita a fuggire dalla Siberia assieme alla madre. Tornata a Kaunas in clandestinità scriverà la sua esperienza, affinché nulla potesse essere dimenticato. La madre morì nel 1950. Era una presenza illegale. Per non essere scoperta, Dalia seppellì il suo corpo nel giardino di casa. Tradita da qualcuno fu nuovamente arrestata e deportata dai sovietici.

Foto della classe di Dalia alla Jablonskis Primary School di Kaunas nel 1935. Lei è nella seconda fila dall’alto, la quinta ragazzina partendo da sinistra | Foto di Marina Macrì

La seconda parte del libro fu scritta da Dalia al suo definitivo ritorno in patria nel 1956 e ripercorre in modo più strutturato e ponderato la partenza da Kaunas, gli anni nell’inferno del delta del fiume Lena che si affaccia sul Mar di Laptev e la vita dei lituani sotto il regime sovietico.

Nonostante il permesso di tornare in patria, gli ex deportati furono ostacolati in tutti i modi al loro rientro. Non avevano i documenti necessari per lavorare, o per trovare una casa; erano costantemente sotto il mirino dei servizi sovietici: prima sotto la sigla NKVD e successivamente KGB. Il diario di Dalia è un documento importantissimo per conoscere la storia degli anni sovietici fino alla fine degli anni Ottanta. Un diario che è un duro atto di accusa contro il regime sovietico.

La sua storia

Il 14 giugno del 1941 è ricordato in Lituania come il giorno in cui l’Unione Sovietica attua una delle più massicce deportazioni di massa dei popoli baltici. Tra le persone coinvolte c’è anche la famiglia di Dalia, allora quattordicenne. Gli uomini dei servizi sovietici bussano alla porta di migliaia di persone in tutto il Paese. Non ha importanza che siano vecchi, bambini o donne incinte. L’ordine è prendere tutti. Indistintamente. Nelle prime pagine del diario Dalia racconta quelle ore con estrema cura: i paesaggi che scorrono davanti ai suoi occhi attraverso le fessure del vagone bestiame, gli sguardi increduli di chi non conosce il proprio destino, ma lo teme. Gli uomini considerati abili al lavoro sono separati dalle famiglie. Le loro destinazioni saranno diverse.

Già dalle prime pagine traspare la consapevolezza di Dalia, nonostante la giovane età, che qualcosa di irreparabile stava per avvenire. Cercò di memorizzare le immagini, gli sguardi, i piccoli gesti delle persone stipate nel vagone. “…Alcune persone vicino ai binari ci guardano e si fanno il segno della croce come se ci stessero portando a morire. I polacchi sono molto devoti. Ma sarà vero che andiamo a morire?”. Queste le parole che scrive nel momento in cui il treno attraversa Vilnius, città in cui la popolazione polacca era all’epoca molto numerosa.

Nelle frasi che seguono c’è già la volontà della giovane di imprimere nella memoria ogni cosa, di resistere qualsiasi cosa accada: “Vivremo e sopravvivremo – scrive – combatteremo e vinceremo”.

Il loro viaggio durerà lunghissimi giorni. È il 1941. Dopo una settimana dal rastrellamento scoppia la guerra tra Germania e URSS. Le linee ferroviarie sono percorse dalle tradotte che trasportano truppe al fronte. Il convoglio di Dalia è fermato più volte per dare loro la precedenza. La gente nei vagoni soffre il caldo, la mancanza d’aria, d’acqua e cibo. Molte persone, molti bambini moriranno. La loro prima destinazione sono i villaggi sui monti Altai, vicino al confine con la Mongolia.

Ma l’inferno non era ancora arrivato per loro. Dopo circa un anno, quando pur nelle difficoltà, le famiglie lituane erano riuscite a costruire una vita, comunque miserabile, arriva il nuovo ordine: trasferimento. Ma dove? Verso nord. Verso l’estremo nord della Jakutia. Il viaggio durò tre mesi. Dapprima in treni stipati di gente, dove “non solo non c’era spazio per sedersi, ma nemmeno per muoversi”, successivamente con chiatte e camion per raggiungere l’enorme delta del fiume Lena, centinaia di chilometri oltre il Circolo Polare Artico, sulle sponde del Mar di Laptev. Una terra inospitale nella quale le condizioni di vita sono estreme. Soprattutto per chi non ha un riparo, vestiti adeguati, cibo a sufficienza ed è già debilitato da mesi di privazioni.

I deportati arrivano a fine agosto. In quelle terre significa essere già all’inizio dell’inverno. Cade la prima neve. Non ci sono case, baracche o qualsiasi altro riparo ad attenderli. Devono fare in fretta e costruire al più presto rifugi che possano ripararli dall’inverno artico. Fino ad alcuni anni fa quella zona non era segnalata sulle mappe dei gulag sovietici. È stata aggiunta in tempi più recenti. Il delta del fiume Lena, sul Mar di Laptev, non era in effetti un gulag e non c’era alcuna struttura prima dell’arrivo dei deportati. Erano stati mandati a morire per fame e freddo. Chi avrebbe potuto sopravvivere in quelle condizioni?

“…Era la fine d’agosto e faceva freddo come fosse autunno inoltrato. Ci fermammo. Avevamo davanti un’isola disabitata. Non c’era assolutamente niente, neanche una minima traccia umana: una casa, una yurta, un albero, un cespuglio, un filo d’erba, niente, c’era solo la tundra eternamente ghiacciata coperta da un sottile strato di muschio”. L’isola in cui Dalia e molti altri trascorreranno anni, dove migliaia di persone morirono, si chiama Trofimovsk. Cercatela nella mappa. Si trova in quel groviglio di isole che costituiscono il delta del fiume Lena, 32.000 chilometri quadrati di estensione.

L’isola di Trofimovsk

La parte del diario dedicata al periodo sul delta del fiume è la parte più dura da leggere. Dalia non risparmia parole, non tenta di edulcorare i fatti. È un racconto della realtà vissuta, in quella parte del mondo, a quelle persone colpevoli solamente di essere lituani. Assieme a loro c’erano anche finlandesi, quelli che vivevano nella regione di Leningrado (San Pietroburgo, oggi), considerati nemici dai sovietici, e yakuti, da sempre perseguitati dai russi e considerati “razza inferiore”.

La metà delle persone che arrivarono sul delta morì nel primo anno. I cumuli di morti che giacevano all’esterno dei ripari di fortuna, non venivano sepolti perché la terra ghiacciata non lo permetteva; gli inverni artici che duravano la maggior parte dell’anno con le yurte quasi seppellite sotto la neve che non permettevano di uscire; le persone che morivano di scorbuto nei loro sporchi giacigli; i tragicomici “processi”, di cui fu vittima anche Dalia, attuati dai guardiani perché qualcuno rubava cibo, o qualche pezzo di legna. Dalia racconta la tenacia nel voler resistere a tutto questo, nel voler sopravvivere per poter testimoniare quanto stava avvenendo a lei e alla sua gente.

“…Esco a fare i miei bisogni. Un’altra baracca è vuota, senza finestre né tetto… Salto dentro un buco della finestra e mi preparo a fare i bisogni, almeno riparata dal vento. La neve mi arriva fin sopra le ginocchia. All’improvviso inciampo su qualcosa, e mi chino a vedere. È il corpo di una donna nuda… coperto dalla neve. Faccio un salto indietro e inciampo di nuovo, voglio correre ma rimango di sasso. Ci sono cadaveri dappertutto: gambe nude, petti, qua e là spuntano dei capelli dalla neve…”.

Nel nostro progetto LithuanianStories abbiamo intervistato alcuni sopravvissuti. Anche coloro che erano lì, con Dalia. Un episodio, tra i tanti, vale la pena citare. Jonas Markauskas è nato sull’isola di Trofimovsk. Gli stessi deportati, all’epoca, si chiesero come potesse una donna mettere al mondo un figlio in quelle disastrose condizioni. Per i suoi genitori, ci spiegò Jonas, era una forma estrema di resistenza: “Ci state uccidendo, ma noi sopravviveremo”. La nascita di un bambino rappresentava per loro il futuro. Doveva esserci un futuro.

In Lituania

Nel secondo manoscritto Dalia riscrive la storia a partire dal 14 giugno 1941. Pensava di aver definitivamente perso il primo, sepolto nel cortile della sua casa di Kaunas, prima del suo arresto e della sua seconda deportazione. In questa parte il suo racconto prosegue raccontando anche la vita quotidiana al suo rientro in patria. Una Lituania ancora sotto occupazione sovietica. Uno straordinario documento storico che narra le difficili condizioni degli ex deportati, marchiati come “criminali” dai sovietici. Costantemente perseguitati e controllati dagli uomini del KGB.

Dalia, dopo essersi laureata in medicina con il massimo dei voti, cosa che le avrebbe permesso di vivere tranquilla in una città, decise invece di continuare la sua lotta. Si trasferì in un villaggio nel cuore del Paese, a Laukuva, vicino a Šilalė, dove svolse il lavoro di medico, aiutando soprattutto i più deboli e gli ex deportati che soffrivano di malattie causate dalla deportazione. C’è ancora la sua casa che dovrebbe presto diventare un museo. Abbiamo incontrato le persone che la conoscevano. Di lei raccontano la sua incredibile forza nonostante le avversità che quotidianamente doveva affrontare. E il suo costante impegno verso i più deboli.

Le autorità contrastavano il suo lavoro in tutti i modi, le impedivano di recarsi dai malati, soprattutto se questi erano ex deportati. L’accusarono di essere una fannullona con poca voglia di lavorare, di parlar male dei funzionari di partito dell’ospedale in cui lavorava. Quelli da lei denunciati perché non svolgevano il loro lavoro. Ogni cosa facesse era considerata un attacco contro il Partito Comunista. Nel 1965 Dalia vendette la casa di Kaunas per acquistare un’automobile che le consentisse di raggiungere i malati sparsi nella campagna, anche in inverno. Non le fu dato il permesso e continuò a curare i suoi malati spostandosi con una slitta trainata da un cavallo. Per vivere meglio c’era una strada da percorrere. Gliela offrirono varie volte: diventare una spia al servizio del KGB. Dalia rifiutò sempre.

Il destino volle che morisse nel 1987. Il giorno di Natale. Tre anni prima della riconquista dell’indipendenza da parte del suo Paese. Dalia non vide mai la Lituania libera, ma il suo diario è una straordinaria testimonianza che serve a tutti noi per comprendere quanto accadde. Un libro che andrebbe fatto leggere nelle scuole, soprattutto italiane. Che ancora oggi, a distanza di decenni, continuano a non raccontare cosa avvenne nei paesi sotto il dominio sovietico.

„Lietuvių autorių menas ir literatūra Italijoje: kultūrinių įvykių atminties įprasminimas ir sklaida internetinėje leidyboje“ projektą finansuoja: